L’idée de combattre les inégalités en créant seulement un revenu minimum inconditionnel fait penser à l’histoire du baron de Münchhausen, cet officier allemand qui, au XVIIIe siècle, prétendit sortir d’un marécage en tirant sur ses propres lacets.

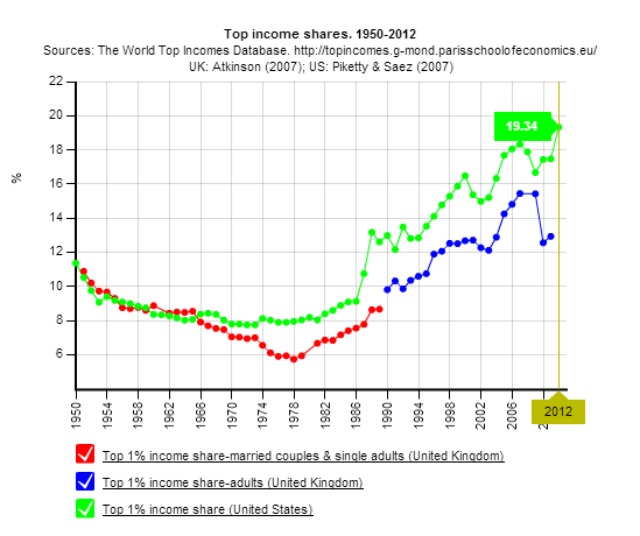

Le professeur d’économie à l’université d’Oxford Simon Wren-Lewis remarque en effet sur son blog que l’attention des médias et des économistes se concentre souvent exclusivement sur le thème du revenu minimum, ce qui lui semble vain, alors que l’accroissement des inégalités aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne résulte de l’augmentation beaucoup plus rapide que la moyenne des 1% des plus hauts revenus –comme ce tableau du High Pay Centre en atteste.

Le professeur d’économie à l’université d’Oxford Simon Wren-Lewis remarque en effet sur son blog que l’attention des médias et des économistes se concentre souvent exclusivement sur le thème du revenu minimum, ce qui lui semble vain, alors que l’accroissement des inégalités aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne résulte de l’augmentation beaucoup plus rapide que la moyenne des 1% des plus hauts revenus –comme ce tableau du High Pay Centre en atteste.

Quelques chiffres suffisent encore à s’en convaincre. D’après le dernier rapport du High Pay Center, publié à la mi-juillet 2014, en Grande-Bretagne, entre le début des années 1980 et 2012, le revenu annuel d’un PDG d’une des cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres (FTSE 100) est passé d’environ 200.000 livres à 4,3 millions de livres. En 1980, un de ces grands patrons gagnait 20 fois plus que la moyenne des travailleurs britanniques, en 2012 c’est 160 fois plus. D’où la question que pose l’économiste Simon Wren-Lewis: «Pourquoi ne pas avoir un revenu maximum?»

Selon lui, l’augmentation exponentielle des revenus des PDG britanniques et américains, qui sont même plus élevés que ceux de leurs pairs en Europe, est liée à la quasi-absence d’impôt sur les hauts revenus depuis les années 1980 dans ces deux pays. C’était la conclusion d’une étude des économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Stefanie Stantcheva publiée en 2011.

Pour corriger les déséquilibres du marché, une solution pourrait donc consister à «rehausser les taux d’imposition sur les hauts revenus». Mais le gouvernement britannique dirigé par le conservateur David Cameron a préféré donner plus de pouvoir aux actionnaires des entreprises, en espérant qu’ils votent pour diminuer les salaires des dirigeants, mais cela n’a été le cas dans aucune des entreprises du FTSE 100 jusqu’à présent, d’après le High Pay Centre.

Reste l’idée du salaire maximum.

Il s’agirait pour l’économiste britannique de «plafonner le plus haut revenu à un multiple du revenu le plus bas». C’est ce qui avait été soumis à un référendum en Suisse en novembre 2013: la limitation des salaires des patrons à douze fois le salaire le plus bas de leur entreprise. Cette proposition avait été rejetée par 65% de voix, mais 35% l’avaient tout de même soutenue. Dans le champ politique en France, cette idée avait été revendiquée par le Front de gauche en 2012, qui voulait fixer le salaire maximum à vingt fois le salaire le plus bas de l’entreprise.

Pour compléter l’inventaire des solutions qui vont dans ce sens pour lutter contre les inégalités, Simon Wren-Lewis invoque une «idée géniale» qui consiste à «lier le salaire maximum au salaire minimum, ce qui donnerait aux PDG une incitation à défendre des salaires minimum plus élevés!».

L’économiste soupçonne ses pairs d’être réticents à ces idées en raison du mauvais souvenir qu’ils gardent de l’époque où les gouvernements fixaient des «salaires justes». Pourtant, d’après lui, «le salaire maximum serait juste le pendant du salaire minimum». Sans lui, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis pourront continuer de tirer sur leurs lacets perpétuellement, il semble peu vraisemblable qu’ils parviennent à s'extirper du marécage des inégalités.

Repéré par Mathieu Dejean, Slate.fr, 1er août 2014

Selon lui, l’augmentation exponentielle des revenus des PDG britanniques et américains, qui sont même plus élevés que ceux de leurs pairs en Europe, est liée à la quasi-absence d’impôt sur les hauts revenus depuis les années 1980 dans ces deux pays. C’était la conclusion d’une étude des économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Stefanie Stantcheva publiée en 2011.

Pour corriger les déséquilibres du marché, une solution pourrait donc consister à «rehausser les taux d’imposition sur les hauts revenus». Mais le gouvernement britannique dirigé par le conservateur David Cameron a préféré donner plus de pouvoir aux actionnaires des entreprises, en espérant qu’ils votent pour diminuer les salaires des dirigeants, mais cela n’a été le cas dans aucune des entreprises du FTSE 100 jusqu’à présent, d’après le High Pay Centre.

Reste l’idée du salaire maximum.

Il s’agirait pour l’économiste britannique de «plafonner le plus haut revenu à un multiple du revenu le plus bas». C’est ce qui avait été soumis à un référendum en Suisse en novembre 2013: la limitation des salaires des patrons à douze fois le salaire le plus bas de leur entreprise. Cette proposition avait été rejetée par 65% de voix, mais 35% l’avaient tout de même soutenue. Dans le champ politique en France, cette idée avait été revendiquée par le Front de gauche en 2012, qui voulait fixer le salaire maximum à vingt fois le salaire le plus bas de l’entreprise.

Pour compléter l’inventaire des solutions qui vont dans ce sens pour lutter contre les inégalités, Simon Wren-Lewis invoque une «idée géniale» qui consiste à «lier le salaire maximum au salaire minimum, ce qui donnerait aux PDG une incitation à défendre des salaires minimum plus élevés!».

L’économiste soupçonne ses pairs d’être réticents à ces idées en raison du mauvais souvenir qu’ils gardent de l’époque où les gouvernements fixaient des «salaires justes». Pourtant, d’après lui, «le salaire maximum serait juste le pendant du salaire minimum». Sans lui, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis pourront continuer de tirer sur leurs lacets perpétuellement, il semble peu vraisemblable qu’ils parviennent à s'extirper du marécage des inégalités.

Repéré par Mathieu Dejean, Slate.fr, 1er août 2014

L'idée d'un revenu maximal fait son chemin, à juste titre. Sur le principe, refuser cette idée revient en effet à admettre qu'un petit groupe d'individus - à la limite un seul - pourrait accaparer l'ensemble de la richesse produite. Ce qui aboutit à nier la possibilité pour les autres membres de la société de disposer des ressources les plus élémentaires d'existence. On ne peut donc guère récuser le principe d'un revenu maximal. Sauf à accepter, voire à encourager, la croissance indéfinie des inégalités et de la pauvreté.

La limitation des écarts de salaire et la fiscalité sont les deux principaux outils permettant de concrétiser cette idée. Les opposants à des mesures fiscales agitent l'idée d'un prélèvement qui serait "confiscatoire". En mobilisant ce vocabulaire, ces opposants ne font en réalité que marteler une tautologie. Par définition, tout prélèvement ampute en effet les revenus et en "confisque" une partie au profit de la collectivité. Toute la question est de savoir à partir de quel niveau de revenu s'effectue ce prélèvement et si cet effort est également réparti.

Pour apporter des éléments concrets de réponse à cette question, on peut partir d'un principe simple qui fonde la progressivité de l'impôt, à savoir que celui-ci devrait frapper le superflu et non le nécessaire. En fixant, par exemple, le niveau de revenu "nécessaire" au niveau des seuils usuels de pauvreté, on définit alors la capacité contributive comme la partie du revenu qui excède ces seuils. Le rapport entre le total des impôts et la capacité contributive donne une mesure de l'effort contributif des différents contribuables, effort dont on peut mesurer la variation en fonction du revenu. Une récente étude a mobilisé les rares données disponibles dans ce but [1].

Résultats ? Avec le système d'imposition actuel, l'effort contributif diminue tout au long de l'échelle des revenus. Pour les 5 % de ménages aux plus hauts revenus, il est inférieur d'environ 20 % au taux d'effort médian (celui au-dessus duquel se situe la moitié des contribuables). Ce résultat se confirme même pour le millième le plus riche des contribuables. Qu'aurait apporté la surtaxe temporaire de 75 % sur les très hauts revenus envisagée par le gouvernement, puis censurée par le Conseil constitutionnel ? Elle aurait simplement porté l'effort contributif de ces très hauts revenus à peu près au niveau de la médiane, rétablissant ainsi temporairement un minimum d'égalité.

Quant aux inégalités de salaire, il n'existe aucun fondement économique aux écarts énormes observés aujourd'hui ni encore moins à leur croissance depuis trente ans. L'argument de la fuite des "talents" n'est pas justifié. A supposer même qu'il ait une vague réalité, on peut fortement douter de la pertinence de ces "talents" pour bâtir l'économie qui permettra d'affronter les défis écologiques et sociaux de notre siècle.

Pierre Concialdi, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales

(1) "Les "très hauts" revenus : un effort contributif bien plus faible que la moyenne", La revue de l'Ires n° 77, pp. 79-105.

Alternatives Economiques n° 331 - janvier 2014

La limitation des écarts de salaire et la fiscalité sont les deux principaux outils permettant de concrétiser cette idée. Les opposants à des mesures fiscales agitent l'idée d'un prélèvement qui serait "confiscatoire". En mobilisant ce vocabulaire, ces opposants ne font en réalité que marteler une tautologie. Par définition, tout prélèvement ampute en effet les revenus et en "confisque" une partie au profit de la collectivité. Toute la question est de savoir à partir de quel niveau de revenu s'effectue ce prélèvement et si cet effort est également réparti.

Pour apporter des éléments concrets de réponse à cette question, on peut partir d'un principe simple qui fonde la progressivité de l'impôt, à savoir que celui-ci devrait frapper le superflu et non le nécessaire. En fixant, par exemple, le niveau de revenu "nécessaire" au niveau des seuils usuels de pauvreté, on définit alors la capacité contributive comme la partie du revenu qui excède ces seuils. Le rapport entre le total des impôts et la capacité contributive donne une mesure de l'effort contributif des différents contribuables, effort dont on peut mesurer la variation en fonction du revenu. Une récente étude a mobilisé les rares données disponibles dans ce but [1].

Résultats ? Avec le système d'imposition actuel, l'effort contributif diminue tout au long de l'échelle des revenus. Pour les 5 % de ménages aux plus hauts revenus, il est inférieur d'environ 20 % au taux d'effort médian (celui au-dessus duquel se situe la moitié des contribuables). Ce résultat se confirme même pour le millième le plus riche des contribuables. Qu'aurait apporté la surtaxe temporaire de 75 % sur les très hauts revenus envisagée par le gouvernement, puis censurée par le Conseil constitutionnel ? Elle aurait simplement porté l'effort contributif de ces très hauts revenus à peu près au niveau de la médiane, rétablissant ainsi temporairement un minimum d'égalité.

Quant aux inégalités de salaire, il n'existe aucun fondement économique aux écarts énormes observés aujourd'hui ni encore moins à leur croissance depuis trente ans. L'argument de la fuite des "talents" n'est pas justifié. A supposer même qu'il ait une vague réalité, on peut fortement douter de la pertinence de ces "talents" pour bâtir l'économie qui permettra d'affronter les défis écologiques et sociaux de notre siècle.

Pierre Concialdi, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales

(1) "Les "très hauts" revenus : un effort contributif bien plus faible que la moyenne", La revue de l'Ires n° 77, pp. 79-105.

Alternatives Economiques n° 331 - janvier 2014

Rédigé par Jean-Philippe Huelin le Mercredi 15 Janvier 2014 à 17:46

|

Commentaires (1)

Revue de presse

Une initiative entend limiter les écarts de salaire en Suisse. Selon le texte, aucun employé d’une entreprise ne pourrait gagner moins en un an que ce que gagne le dirigeant le mieux rémunéré en un mois. Le peuple se prononcera le 24 novembre sur cette initiative baptisée «1:12»

Moins de neuf mois après le plébiscite de l’initiative «Contre les rémunérations abusives», promue par le petit entrepreneur Thomas Minder, les Suisses votent sur une autre proposition née à la suite de l’indignation publique suscitée par les salaires exorbitants de certains top managers. Il s’agit cette fois de l’initiative «1:12 – Pour des salaires équitables» lancée par la Jeunesse socialiste.

Alors que l’initiative Minder, approuvée le 3 mars dernier, concernait uniquement les sociétés cotées à la Bourse suisse et donnait aux actionnaires le pouvoir de fixer les rémunérations des hauts dirigeants, la nouvelle initiative concerne toutes les entreprises et implique un contrôle de l’Etat.

Pour freiner les «grands managers qui accaparent l’argent», les jeunes socialistes demandent que le salaire le plus élevé versé par une entreprise soit au maximum 12 fois plus élevé que le plus bas. Cette règle n’impliquerait aucun changement dans la plupart des petites et moyennes entreprises et des administrations publiques, puisqu’aujourd’hui déjà l’écart y est inférieur à cette limite. La mesure frapperait surtout les grandes sociétés – y compris celles contrôlées par la Confédération – qui offrent des rémunérations très élevées aux managers.

L’objectif est une répartition plus équitable de la masse salariale. Les promoteurs de l’initiative sont convaincus que la limitation de l’écart salarial provoquerait une compression des rémunérations des dirigeants et, parallèlement, un relèvement des bas salaires.

Entre justice sociale et libre marché

«C’est une question de justice sociale», déclare Cédric Wermuth, député et ancien président de la Jeunesse socialiste. Ces 15 dernières années en Suisse, l’augmentation des salaires a été en moyenne nettement inférieure à celle de la productivité, parce qu’«une très petite minorité de hauts dirigeants, surtout dans les grandes sociétés, se sont mis une grande partie du total des gains dans les poches», affirme le parlementaire socialiste.

«L’économie suisse a du succès et fonctionne très bien en comparaison internationale. Cela est dû à divers facteurs, en particulier à une législation du travail relativement libérale. Nous ne voulons pas de diktat de l’Etat pour fixer les salaires maximaux ou minimaux», déclare Jean-François Rime, président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’organisation faîtière des petites et moyennes entreprises. Pour ce dernier, l’initiative est «clairement estampillée étatique» et va à l’encontre des principes de l’économie de marché sur lesquels se base la Suisse.

Par ailleurs, si l’initiative 1:12 était acceptée, elle ne produirait pas les effets recherchés par ses promoteurs, ajoute Jean-François Rime, qui est également patron d’un petite entreprise et député de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice). «On n’augmenterait pas les salaires les plus bas, mais on ferait disparaître les emplois au bas de l’échelle salariale, car pour éviter d’être soumis à cette règle, les entreprises externaliseraient toute une série de travaux», estime-t-il.

«Les grandes société qui ont des dirigeants avec des salaires exorbitants et qui seraient donc touchées par l’initiative ont déjà procédé à l’outsourcing de tous les bas salaires dans les années 1990», rétorque Cédric Wermuth. Le député socialiste juge en outre qu’«une externalisation destinées à éviter une norme approuvée par le peuple serait antidémocratique et illégale. Si l’initiative était adoptée, le Parlement devrait voter une loi qui définisse clairement ce qui est ou non possible de faire.»

Des chiffres très différents

Les opposants à l’initiative craignent aussi des délocalisations à l’étranger et un effet dissuasif sur les sociétés étrangères potentiellement intéressées à s’installer en Suisse, et donc à une perte d’emplois et à une augmentation du chômage. La fuite des entreprises et l’abaissement des salaires élevés se traduiraient ensuite par une baisse drastique de recettes pour les assurances sociales et les impôts tant au niveau fédéral que cantonal et communal, avertissent-ils.

Selon une étude réalisée par l’Université de St-Gall sur mandat de l’USAM, si l’initiative était acceptée, les pertes pour la collectivité pourraient osciller entre 2 et 4 milliards de francs par an en fonction des scénarios. «Même si nous prenons le scénario le moins négatif, je crois que cela suffit pour dire non à l’initiative», affirme le président de l’USAM.

Cédric Wermuth souligne de son côté que même le gouvernement, qui s’oppose pourtant à l’initiative, a indiqué dans une réponse à une interpellation parlementaire de Jean-François Rime qu’il n’est pas possible de fournir à l’avance des données relatives aux conséquences économiques pour l’Assurance vieillesse et survivants, étant donné qu’il existe une grande incertitude sur ce que pourraient être les réactions des entreprises au cas où un oui sortirait des urnes le 24 novembre. Un avis d’ailleurs confirmé par le ministre des Affaires sociales Alain Berset devant le Parlement en septembre dernier.

Une étude indépendante réalisée par le Centre d’études conjoncturelles (KOF) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich est également arrivée à la conclusion qu’il est impossible de faire des prévisions fiables sur les effets possibles de l’initiative «en raison d’un manque d’expérience concernant de telles mesures». Même des hypothèses «seraient des spéculations, étant donné l’incertitude concernant l’application de l’initiative», souligne le KOF.

Pour sa part, Cédric Wermuth admet la possibilité d’une baisse de recettes dans la phase initiale. Mais sur le long terme, il prévoit «une redistribution des salaires vers le bas qui ferait augmenter la consommation au profit de toute l’économie suisse». Cela signifierait aussi davantage de recettes pour l’Etat par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les bénéfices des entreprises.

Selon le socialiste, on retournerait ainsi au «modèle suisse des grands progrès économiques de l’Après-guerre, qui était un modèle de petits écarts salariaux». Pour Jean-François Rime en revanche, «ce qui est en jeu, c’est l’ingérence de l’Etat dans les relations entre employeurs et employés, ce qui est étranger au modèle de succès de la Suisse».

Par Sonia Fenazzi, swissinfo.ch, 14 octobre 2013

Alors que l’initiative Minder, approuvée le 3 mars dernier, concernait uniquement les sociétés cotées à la Bourse suisse et donnait aux actionnaires le pouvoir de fixer les rémunérations des hauts dirigeants, la nouvelle initiative concerne toutes les entreprises et implique un contrôle de l’Etat.

Pour freiner les «grands managers qui accaparent l’argent», les jeunes socialistes demandent que le salaire le plus élevé versé par une entreprise soit au maximum 12 fois plus élevé que le plus bas. Cette règle n’impliquerait aucun changement dans la plupart des petites et moyennes entreprises et des administrations publiques, puisqu’aujourd’hui déjà l’écart y est inférieur à cette limite. La mesure frapperait surtout les grandes sociétés – y compris celles contrôlées par la Confédération – qui offrent des rémunérations très élevées aux managers.

L’objectif est une répartition plus équitable de la masse salariale. Les promoteurs de l’initiative sont convaincus que la limitation de l’écart salarial provoquerait une compression des rémunérations des dirigeants et, parallèlement, un relèvement des bas salaires.

Entre justice sociale et libre marché

«C’est une question de justice sociale», déclare Cédric Wermuth, député et ancien président de la Jeunesse socialiste. Ces 15 dernières années en Suisse, l’augmentation des salaires a été en moyenne nettement inférieure à celle de la productivité, parce qu’«une très petite minorité de hauts dirigeants, surtout dans les grandes sociétés, se sont mis une grande partie du total des gains dans les poches», affirme le parlementaire socialiste.

«L’économie suisse a du succès et fonctionne très bien en comparaison internationale. Cela est dû à divers facteurs, en particulier à une législation du travail relativement libérale. Nous ne voulons pas de diktat de l’Etat pour fixer les salaires maximaux ou minimaux», déclare Jean-François Rime, président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’organisation faîtière des petites et moyennes entreprises. Pour ce dernier, l’initiative est «clairement estampillée étatique» et va à l’encontre des principes de l’économie de marché sur lesquels se base la Suisse.

Par ailleurs, si l’initiative 1:12 était acceptée, elle ne produirait pas les effets recherchés par ses promoteurs, ajoute Jean-François Rime, qui est également patron d’un petite entreprise et député de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice). «On n’augmenterait pas les salaires les plus bas, mais on ferait disparaître les emplois au bas de l’échelle salariale, car pour éviter d’être soumis à cette règle, les entreprises externaliseraient toute une série de travaux», estime-t-il.

«Les grandes société qui ont des dirigeants avec des salaires exorbitants et qui seraient donc touchées par l’initiative ont déjà procédé à l’outsourcing de tous les bas salaires dans les années 1990», rétorque Cédric Wermuth. Le député socialiste juge en outre qu’«une externalisation destinées à éviter une norme approuvée par le peuple serait antidémocratique et illégale. Si l’initiative était adoptée, le Parlement devrait voter une loi qui définisse clairement ce qui est ou non possible de faire.»

Des chiffres très différents

Les opposants à l’initiative craignent aussi des délocalisations à l’étranger et un effet dissuasif sur les sociétés étrangères potentiellement intéressées à s’installer en Suisse, et donc à une perte d’emplois et à une augmentation du chômage. La fuite des entreprises et l’abaissement des salaires élevés se traduiraient ensuite par une baisse drastique de recettes pour les assurances sociales et les impôts tant au niveau fédéral que cantonal et communal, avertissent-ils.

Selon une étude réalisée par l’Université de St-Gall sur mandat de l’USAM, si l’initiative était acceptée, les pertes pour la collectivité pourraient osciller entre 2 et 4 milliards de francs par an en fonction des scénarios. «Même si nous prenons le scénario le moins négatif, je crois que cela suffit pour dire non à l’initiative», affirme le président de l’USAM.

Cédric Wermuth souligne de son côté que même le gouvernement, qui s’oppose pourtant à l’initiative, a indiqué dans une réponse à une interpellation parlementaire de Jean-François Rime qu’il n’est pas possible de fournir à l’avance des données relatives aux conséquences économiques pour l’Assurance vieillesse et survivants, étant donné qu’il existe une grande incertitude sur ce que pourraient être les réactions des entreprises au cas où un oui sortirait des urnes le 24 novembre. Un avis d’ailleurs confirmé par le ministre des Affaires sociales Alain Berset devant le Parlement en septembre dernier.

Une étude indépendante réalisée par le Centre d’études conjoncturelles (KOF) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich est également arrivée à la conclusion qu’il est impossible de faire des prévisions fiables sur les effets possibles de l’initiative «en raison d’un manque d’expérience concernant de telles mesures». Même des hypothèses «seraient des spéculations, étant donné l’incertitude concernant l’application de l’initiative», souligne le KOF.

Pour sa part, Cédric Wermuth admet la possibilité d’une baisse de recettes dans la phase initiale. Mais sur le long terme, il prévoit «une redistribution des salaires vers le bas qui ferait augmenter la consommation au profit de toute l’économie suisse». Cela signifierait aussi davantage de recettes pour l’Etat par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les bénéfices des entreprises.

Selon le socialiste, on retournerait ainsi au «modèle suisse des grands progrès économiques de l’Après-guerre, qui était un modèle de petits écarts salariaux». Pour Jean-François Rime en revanche, «ce qui est en jeu, c’est l’ingérence de l’Etat dans les relations entre employeurs et employés, ce qui est étranger au modèle de succès de la Suisse».

Par Sonia Fenazzi, swissinfo.ch, 14 octobre 2013

Tags :

suisse

Rédigé par Jean-Philippe Huelin le Dimanche 24 Novembre 2013 à 13:55

|

Commentaires (0)

Revue de presse

Extrait d'un entretien d'Hervé Kempf dans Ragemag

Quel rapport entre l’écologie et votre plaidoyer pour un RMA (revenu maximum admissible), ou le développement des Scop ?

Tout simplement parce que si nous avons un RMA, nous réduirons les inégalités, sachant que nous sommes dans une situation où elles sont d’une incroyable importance. Tenez, je vais vous chercher un article paru dans Les Échos. [NDLR : il se lève et va effectivement le chercher]. Il nous dit que l’écart maximum entre les plus haut revenus des patrons et ceux des travailleurs moyens est de 1 à 300, alors qu’il y a 40 ans, ce même rapport était de 1 à 30. Donc, pourquoi la réduction des inégalités et le RMA ? Pour trois raisons.

La première est que les riches projettent un modèle culturel de consommation sur l’ensemble de la société. Les gens regardent comment vivent ceux d’en haut et veulent faire pareil. Il voient un footballeur qui roule en Mercedes, sort avec une super nana et se prélasse au bord de sa piscine. Cela devient le rêve de tout le monde. Si on réduit les inégalités, le rêve produit par ceux d’en haut changera. Le corps de la population sera attiré par autre chose, ce qui induira un profond changement culturel.

Deuxième raison, qui nous ramène à l’idée de la convergence. Pour convaincre les classes moyennes qu’il est bon de réduire la consommation énergétique, il faut bien que le super patron ou le super trader change également de train de vie, afin que toute la société aille ensemble dans la même direction. Sinon, les classes moyennes diront, de manière légitime, « Nous on change, et en haut, ils ne font rien. Ça ne va pas ! ».

Et troisième raison, toute aussi importante. Les patrons et spéculateurs qui gagnent 300 fois plus que les autres s’approprient en fait une part de la richesse collective. Donc, si nous réduisons les inégalités, cette part de la richesse collective sera réinjectée dans la société et on pourra l’orienter vers de nouvelles activités plus écologiques et créatrices d’emplois.

Lire la totalité de l'entretien

Tout simplement parce que si nous avons un RMA, nous réduirons les inégalités, sachant que nous sommes dans une situation où elles sont d’une incroyable importance. Tenez, je vais vous chercher un article paru dans Les Échos. [NDLR : il se lève et va effectivement le chercher]. Il nous dit que l’écart maximum entre les plus haut revenus des patrons et ceux des travailleurs moyens est de 1 à 300, alors qu’il y a 40 ans, ce même rapport était de 1 à 30. Donc, pourquoi la réduction des inégalités et le RMA ? Pour trois raisons.

La première est que les riches projettent un modèle culturel de consommation sur l’ensemble de la société. Les gens regardent comment vivent ceux d’en haut et veulent faire pareil. Il voient un footballeur qui roule en Mercedes, sort avec une super nana et se prélasse au bord de sa piscine. Cela devient le rêve de tout le monde. Si on réduit les inégalités, le rêve produit par ceux d’en haut changera. Le corps de la population sera attiré par autre chose, ce qui induira un profond changement culturel.

Deuxième raison, qui nous ramène à l’idée de la convergence. Pour convaincre les classes moyennes qu’il est bon de réduire la consommation énergétique, il faut bien que le super patron ou le super trader change également de train de vie, afin que toute la société aille ensemble dans la même direction. Sinon, les classes moyennes diront, de manière légitime, « Nous on change, et en haut, ils ne font rien. Ça ne va pas ! ».

Et troisième raison, toute aussi importante. Les patrons et spéculateurs qui gagnent 300 fois plus que les autres s’approprient en fait une part de la richesse collective. Donc, si nous réduisons les inégalités, cette part de la richesse collective sera réinjectée dans la société et on pourra l’orienter vers de nouvelles activités plus écologiques et créatrices d’emplois.

Lire la totalité de l'entretien

Rédigé par Jean-Philippe Huelin le Jeudi 19 Septembre 2013 à 13:54

|

Commentaires (0)

Revue de presse

Le gouvernement belge a procédé dimanche 1er septembre à la nomination des nouveaux patrons de cinq sociétés publiques, rabotant au passage sérieusement leurs salaires, qui ne pourront plus dépasser ceux des directeurs d'administration, soit 290 000 euros bruts par an.

Les nouveaux dirigeants de la SNCB (chemins de fer) ou encore d'Infrabel (le gestionnaire du réseau ferré), deux des sociétés visées, ne gagneront plus quelque 500 000 euros bruts annuel comme jusqu'ici, mais leur rémunération dépassera néanmoins toujours celle du premier ministre (environ 220 000 euros).

"Cette décision contribue à rétablir une forme de justice salariale [...]. Il faut mettre un terme à l'indécence de certains salaires", a affirmé le ministre des entreprises publiques, Jean-Pascal Labille.

Lire (édition abonnés) : La Belgique veut plafonner le salaire des chefs d'entreprise du public

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN VUE

A neuf mois des élections législatives de mai 2014, le dossier de la nomination des grands patrons du secteur public et de leur rémunération empoisonnait depuis plusieurs semaines la vie du gouvernement d'Elio Di Rupo. Les six partis de sa coalition souhaitaient placer des proches à la tête de ces sociétés mais un accord a finalement été trouvé dimanche, a indiqué M. Di Rupo.

Le patron de la poste belge (Bpost), Johnny Thijs, qui n'était pas directement concerné par ce train de nominations, avait pourtant expliqué récemment qu'il n'était pas prêt à voir son salaire actuel de 1,12 million d'euros divisé par quatre, déclenchant de vives protestations côté syndical. Mais certains dans la classe politique affirmaient qu'il fallait conserver des salaires importants pour attirer des "pointures" internationales.

Face à la crise économique, c'est l'option d'une limitation des salaires qui l'a emporté : la rémunération totale des "top managers" nouvellement nommés sera plafonnée à 290 000 euros, niveau équivalent à celui du directeur de l'administration des finances. Un supplément d'un maximum de 10 % de cette rémunération pourra toutefois être octroyé par le ministre de tutelle.

ÉQUILIBRE POLITIQUE ET LINGUISTIQUE

Un subtil équilibre politique et linguistique, fidèle à la coutume belge, a également été dégagé sur le nom des futurs patrons de cinq sociétés. La SNCB, où le salaire annuel du patron était de 531 000 euros, sera dirigée par le socialiste flamand Frank Van Massenhove, tandis que le socialiste francophone Luc Lallemand rempile à la tête d'Infrabel, où il touchait jusqu'ici 494 000 euros.

Le bras financier de l'Etat (SFPI) continuera à être dirigé par un libéral flamand, Koen Van Loo. Tandis que le patron de la SNCB Holding, le socialiste flamand Jannie Haek, prendra les commandes de la Loterie nationale. Enfin, le chrétien-démocrate flamand Johan Decuyper dirigera Belgocontrol (contrôle aérien).

Les deux plus gros salaires de patrons d'entreprise publique, Bpost (1,12 million d'euros) et l'opérateur de téléphonie Belgacom (2,14 millions), n'ont pas été révisés dimanche. Celui du patron de la poste sera rediscuté lorsque le mandat de Johnny Thijs viendra à échéance en janvier 2014 et celui de Belgacom (actuellement occupé par Didier Bellens) en mars 2015.

Le Monde.fr avec AFP | 02.09.2013

"Cette décision contribue à rétablir une forme de justice salariale [...]. Il faut mettre un terme à l'indécence de certains salaires", a affirmé le ministre des entreprises publiques, Jean-Pascal Labille.

Lire (édition abonnés) : La Belgique veut plafonner le salaire des chefs d'entreprise du public

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN VUE

A neuf mois des élections législatives de mai 2014, le dossier de la nomination des grands patrons du secteur public et de leur rémunération empoisonnait depuis plusieurs semaines la vie du gouvernement d'Elio Di Rupo. Les six partis de sa coalition souhaitaient placer des proches à la tête de ces sociétés mais un accord a finalement été trouvé dimanche, a indiqué M. Di Rupo.

Le patron de la poste belge (Bpost), Johnny Thijs, qui n'était pas directement concerné par ce train de nominations, avait pourtant expliqué récemment qu'il n'était pas prêt à voir son salaire actuel de 1,12 million d'euros divisé par quatre, déclenchant de vives protestations côté syndical. Mais certains dans la classe politique affirmaient qu'il fallait conserver des salaires importants pour attirer des "pointures" internationales.

Face à la crise économique, c'est l'option d'une limitation des salaires qui l'a emporté : la rémunération totale des "top managers" nouvellement nommés sera plafonnée à 290 000 euros, niveau équivalent à celui du directeur de l'administration des finances. Un supplément d'un maximum de 10 % de cette rémunération pourra toutefois être octroyé par le ministre de tutelle.

ÉQUILIBRE POLITIQUE ET LINGUISTIQUE

Un subtil équilibre politique et linguistique, fidèle à la coutume belge, a également été dégagé sur le nom des futurs patrons de cinq sociétés. La SNCB, où le salaire annuel du patron était de 531 000 euros, sera dirigée par le socialiste flamand Frank Van Massenhove, tandis que le socialiste francophone Luc Lallemand rempile à la tête d'Infrabel, où il touchait jusqu'ici 494 000 euros.

Le bras financier de l'Etat (SFPI) continuera à être dirigé par un libéral flamand, Koen Van Loo. Tandis que le patron de la SNCB Holding, le socialiste flamand Jannie Haek, prendra les commandes de la Loterie nationale. Enfin, le chrétien-démocrate flamand Johan Decuyper dirigera Belgocontrol (contrôle aérien).

Les deux plus gros salaires de patrons d'entreprise publique, Bpost (1,12 million d'euros) et l'opérateur de téléphonie Belgacom (2,14 millions), n'ont pas été révisés dimanche. Celui du patron de la poste sera rediscuté lorsque le mandat de Johnny Thijs viendra à échéance en janvier 2014 et celui de Belgacom (actuellement occupé par Didier Bellens) en mars 2015.

Le Monde.fr avec AFP | 02.09.2013

Rédigé par Jean-Philippe Huelin le Vendredi 6 Septembre 2013 à 10:28

|

Commentaires (0)

Revue de presse

Le Conseil des Etats a rejeté l'initiative de la Jeunesse socialiste «1:12 - Pour des salaires équitables», qui vise à limiter le salaire du patron à douze fois celui de l'employé le moins bien payé.

A l'instar du National, le Conseil des Etats ne veut pas limiter les écarts salariaux.

«Ce n'est pas le rôle du politique de s'immiscer dans la fixation des salaires des entreprises, mais l'affaire de leurs propriétaires», a résumé Konrad Graber (PDC/LU) au nom de la commission.

La liberté personnelle et économique est la base de notre bien-être. «Il ne faut pas mettre ces valeurs en jeu», a renchéri Pankraz Freitag (PLR/GL). Selon lui, l'économie libérale de la Suisse est un modèle à succès, comme le montre par exemple le taux de chômage très bas.

Karin Keller-Sutter (PLR/SG) a admis que certains salaires sont incompréhensibles et ne se justifient pas par une prestation. Mais à ses yeux, l'initiative n'est pas le bon remède, et le ratio de 1:12 est arbitraire. Selon la St-Galloise, les salaires les plus bas ont en outre davantage augmenté ces dernières années que ceux qui sont proches du salaire médian.

La libérale-radicale a aussi pointé du doigt la différence entre l'initiative de Thomas Minder contre les salaires abusifs, acceptée par le peuple, et celle des Jeunes socialistes: avec le texte de Minder, ce sont les actionnaires qui décident, et non l'Etat. Selon elle, ce n'est pas le rôle de l'Etat d'établir l'égalité via des lois.

Effets négatifs sur l'économie

Le camp bourgeois a également mis en garde contre les effets négatifs sur les grandes entreprises en concurrence internationale. «Un tel article n'a pas et n'aura jamais sa place dans la constitution», a martelé Peter Föhn (UDC/SZ).

Son collègue de parti Hannes Germann a pour sa part mis en doute l'efficacité du texte. Selon le Schaffhousois, le rapport 1:12 peut être contourné en séparant les entreprises en plusieurs entités au sein d'une holding, ou en délocalisant.

Thomas Minder (sans parti/SH) ne soutient pas l'initiative, car il estime lui aussi qu'elle peut être contournée et juge qu'un ratio unique pour toutes les entreprises n'est pas la bonne solution. Pour lui, chaque société anonyme devrait fixer son ratio dans ses statuts. «Cela permettrait d'éviter un cas comme Vasella chez Novartis.»

L'entrepreneur a regretté que ni le Conseil fédéral ni la commission n'aient voulu présenter de contre-projet, car l'initiative risque ainsi d'être acceptée.

Réaction contre les «prédateurs»

Les socialistes et les Verts ont été les seuls à défendre l'initiative, à l'image du président du PS Christian Levrat. Pour le Fribourgeois, ce texte illustre une insatisfaction dans la population, qui s'est manifestée par l'acceptation de l'initiative Minder.

«C'est une politique qui est rejetée: celle des prédateurs qui ont fixé leur salaire sans aucun lien avec les entreprises qu'ils dirigent.» Christian Levrat a dénoncé une «explosion» des salaires des «top managers» depuis les années 1990. Avec l'Union européenne qui vient de décider de limiter les salaires des banquiers, l'argument de l'ingérence de l'Etat est battu en brèche, selon le socialiste.

Pour Anita Fetz (PS/BS), cette initiative n'est pas si radicale, car il n'y a pas si longtemps, le rapport de 1:12 était tout à fait normal. Et d'avertir le camp adverse en vue de la campagne: «Plus il y aura de managers qui se comportent comme ceux ce l'UBS actuellement, plus l'initiative récoltera des milliers de voix.»

Lien social

Les énormes écarts salariaux remettent en cause le lien social, a argumenté Luc Recordon (Verts/VD). «Lorsque vous voyez quelqu'un qui gagne en un jour ce que vous mettez une année à gagner, en quoi consiste le scandale? En ceci que vous avez l'impression que votre travail, excusez-moi, mais c'est de la merde!», a-t-il lancé, dans un style peu usuel au Conseil des Etats.

Roberto Zanetti (PS/SO) a balayé l'argument selon lequel les meilleurs dirigeants quitteront la Suisse. Selon lui, des personnes très compétentes peuvent se satisfaire de salaires raisonnables.

Tribune de Genève, 21.03.2013

«Ce n'est pas le rôle du politique de s'immiscer dans la fixation des salaires des entreprises, mais l'affaire de leurs propriétaires», a résumé Konrad Graber (PDC/LU) au nom de la commission.

La liberté personnelle et économique est la base de notre bien-être. «Il ne faut pas mettre ces valeurs en jeu», a renchéri Pankraz Freitag (PLR/GL). Selon lui, l'économie libérale de la Suisse est un modèle à succès, comme le montre par exemple le taux de chômage très bas.

Karin Keller-Sutter (PLR/SG) a admis que certains salaires sont incompréhensibles et ne se justifient pas par une prestation. Mais à ses yeux, l'initiative n'est pas le bon remède, et le ratio de 1:12 est arbitraire. Selon la St-Galloise, les salaires les plus bas ont en outre davantage augmenté ces dernières années que ceux qui sont proches du salaire médian.

La libérale-radicale a aussi pointé du doigt la différence entre l'initiative de Thomas Minder contre les salaires abusifs, acceptée par le peuple, et celle des Jeunes socialistes: avec le texte de Minder, ce sont les actionnaires qui décident, et non l'Etat. Selon elle, ce n'est pas le rôle de l'Etat d'établir l'égalité via des lois.

Effets négatifs sur l'économie

Le camp bourgeois a également mis en garde contre les effets négatifs sur les grandes entreprises en concurrence internationale. «Un tel article n'a pas et n'aura jamais sa place dans la constitution», a martelé Peter Föhn (UDC/SZ).

Son collègue de parti Hannes Germann a pour sa part mis en doute l'efficacité du texte. Selon le Schaffhousois, le rapport 1:12 peut être contourné en séparant les entreprises en plusieurs entités au sein d'une holding, ou en délocalisant.

Thomas Minder (sans parti/SH) ne soutient pas l'initiative, car il estime lui aussi qu'elle peut être contournée et juge qu'un ratio unique pour toutes les entreprises n'est pas la bonne solution. Pour lui, chaque société anonyme devrait fixer son ratio dans ses statuts. «Cela permettrait d'éviter un cas comme Vasella chez Novartis.»

L'entrepreneur a regretté que ni le Conseil fédéral ni la commission n'aient voulu présenter de contre-projet, car l'initiative risque ainsi d'être acceptée.

Réaction contre les «prédateurs»

Les socialistes et les Verts ont été les seuls à défendre l'initiative, à l'image du président du PS Christian Levrat. Pour le Fribourgeois, ce texte illustre une insatisfaction dans la population, qui s'est manifestée par l'acceptation de l'initiative Minder.

«C'est une politique qui est rejetée: celle des prédateurs qui ont fixé leur salaire sans aucun lien avec les entreprises qu'ils dirigent.» Christian Levrat a dénoncé une «explosion» des salaires des «top managers» depuis les années 1990. Avec l'Union européenne qui vient de décider de limiter les salaires des banquiers, l'argument de l'ingérence de l'Etat est battu en brèche, selon le socialiste.

Pour Anita Fetz (PS/BS), cette initiative n'est pas si radicale, car il n'y a pas si longtemps, le rapport de 1:12 était tout à fait normal. Et d'avertir le camp adverse en vue de la campagne: «Plus il y aura de managers qui se comportent comme ceux ce l'UBS actuellement, plus l'initiative récoltera des milliers de voix.»

Lien social

Les énormes écarts salariaux remettent en cause le lien social, a argumenté Luc Recordon (Verts/VD). «Lorsque vous voyez quelqu'un qui gagne en un jour ce que vous mettez une année à gagner, en quoi consiste le scandale? En ceci que vous avez l'impression que votre travail, excusez-moi, mais c'est de la merde!», a-t-il lancé, dans un style peu usuel au Conseil des Etats.

Roberto Zanetti (PS/SO) a balayé l'argument selon lequel les meilleurs dirigeants quitteront la Suisse. Selon lui, des personnes très compétentes peuvent se satisfaire de salaires raisonnables.

Tribune de Genève, 21.03.2013

Tags :

suisse

Paul Magnette propose de limiter la partie fixe du salaire des topmanagers d’entreprises publiques à 200.000 euros bruts par an. Avec des exceptions pour Belgacom et bpost. Le gouvernement reste divisé sur la question.

Paul Magnette, le ministre des Entreprises publiques, souhaite boucler un dossier de taille avant de prendre de quitter le gouvernement pour exercer le mandat de bourgmestre de Charleroi : le plafonnement des rémunérations attribuées aux administrateurs délégués des entreprises publiques.

Le projet de loi mis sur la table le 18 décembre dernier prévoit de limiter les salaires des topmanagers d’entreprises publiques à 200.000 euros bruts par an, indiquent l’Echo et De Morgen. Une partie variable, plafonnée à 60.000 euros (soit 30 % de la partie fixe) s’ajoutera si les objectifs stratégiques ont été atteints. Les autres avantages, comme les assurances, remboursement s de frais ou voiture de fonction ne pourront dépasser un montant de 30.000 euros (15 % de la partie fixe). Au total, le salaire maximum avec bonus ne dépasserait donc plus 290.000 euros bruts, tout compris.

860.000 euros au lieu de 2,6 millions pour Bellens ?

Une marge de manœuvre est néanmoins laissée au conseil des d’administration des entreprises évoluant dans un environnement concurrentiel ou dans lesquelles le privé est présent au capital, précise l’Echo. « Dans tous les cas, le montant de la rémunération totale ne peut être supérieur à 10/15/20 fois la moyenne pondérée des salaires médians des entreprises publiques autonomes ou le salaire médias de la société concernée », souligne la note. La moyenne sera calculée chaque année par arrêté ministériel et s’élevait à environ 43.000 euros en 2011. Le plafond pour Didier Bellens serait dès lors de 860.000 euros, selon les calculs du journal économique. En 2011, le CEO de Belgacom avait gagné environ 2,6 millions d’euros bruts.

Le texte prévoit également de supprimer de toute rémunération en actions ou en stock-options dans les entreprises publiques non cotées. Pour les sociétés cotées, comme par exemple Belgacom, un délai minimum de 5 ans est imposé avant la revente des actions ou stock-options.

Selon De Morgen, le texte est accueilli positivement dans les rangs PS et SP.A, mais l’Open VLD, le CD&V, le MR et le CDH, ont d’« importantes remarques » à formuler.

Source : Le Soir, 3 janvier 2013

Le projet de loi mis sur la table le 18 décembre dernier prévoit de limiter les salaires des topmanagers d’entreprises publiques à 200.000 euros bruts par an, indiquent l’Echo et De Morgen. Une partie variable, plafonnée à 60.000 euros (soit 30 % de la partie fixe) s’ajoutera si les objectifs stratégiques ont été atteints. Les autres avantages, comme les assurances, remboursement s de frais ou voiture de fonction ne pourront dépasser un montant de 30.000 euros (15 % de la partie fixe). Au total, le salaire maximum avec bonus ne dépasserait donc plus 290.000 euros bruts, tout compris.

860.000 euros au lieu de 2,6 millions pour Bellens ?

Une marge de manœuvre est néanmoins laissée au conseil des d’administration des entreprises évoluant dans un environnement concurrentiel ou dans lesquelles le privé est présent au capital, précise l’Echo. « Dans tous les cas, le montant de la rémunération totale ne peut être supérieur à 10/15/20 fois la moyenne pondérée des salaires médians des entreprises publiques autonomes ou le salaire médias de la société concernée », souligne la note. La moyenne sera calculée chaque année par arrêté ministériel et s’élevait à environ 43.000 euros en 2011. Le plafond pour Didier Bellens serait dès lors de 860.000 euros, selon les calculs du journal économique. En 2011, le CEO de Belgacom avait gagné environ 2,6 millions d’euros bruts.

Le texte prévoit également de supprimer de toute rémunération en actions ou en stock-options dans les entreprises publiques non cotées. Pour les sociétés cotées, comme par exemple Belgacom, un délai minimum de 5 ans est imposé avant la revente des actions ou stock-options.

Selon De Morgen, le texte est accueilli positivement dans les rangs PS et SP.A, mais l’Open VLD, le CD&V, le MR et le CDH, ont d’« importantes remarques » à formuler.

Source : Le Soir, 3 janvier 2013

Le thème du salaire maximum, porté outre-Atlantique par Sam Pizzigati, est ici défendu par un syndicaliste étasunien.

I recently read about a cash-strapped seven-year Walmart employee in Louisiana who says she'd live in her car if she could figure out how to do it. Another Walmart employee claims that many Walmart "associates" actually do that to make ends meet, but it's really not an option for the 52 year-old "front-of-the-store" manager.

The Louisiana woman used to get by on her full-time, $11.60 per hour paycheck, but she's struggling now as a result of her store's decision to cut the hours of full-time workers and increase the hours of lower-paid, part-time workers. Many other Walmarts have done the same, helping America's largest employer emerge from two years of declining profits.

During the corporation's downturn Chief Executive Officer Michael Duke's total 2011 compensation was $18.7 million -- 725 times the wages of Walmart's average worker.

Walmart isn't the only company balancing its books on the backs of its workers, which is one reason why many corporations have turned the corner while more and more Americans hit hard by the recession are still out of work or working for minimum wage or close to it.

There is growing support for a bill in congress that would raise the minimum wage. The legislation would increase the wages of 30 million Americans and provide a much-needed boost for working families and our ailing economy.

While raising the minimum wage is a laudable goal, the widening income gap between the rich and the rest of us must be addressed if we are to salvage the bulwark of our economy -- the middle class.

America is becoming a country of "haves" and "have-nots." Most of the wealth generated by U.S. workers over the last 40 years has gone to the richest 1 percent of our nation, while the middle class has seen no real improvement in their buying power or standard-of-living. And things are getting worse for an increasing number of middle class families who are falling into poverty because of the Great Recession.

You don't have to be an economist to be alarmed by the financial chasm opening up between the rich and the rest of us.

The average CEO made 380 times the wage of the average American worker in 2011. In actual dollars, that comes to $34,053 for the worker, and $12.9 million for the CEO -- a wage disparity far greater than that of any other country.

The median individual wage in 2010 was just $26,364 -- which means that half of all workers made that much or less that year. Significantly, the average wage of all workers is going up because the incomes of the rich are going up; but median income is falling because of the continued erosion of the incomes of the middle class and working poor.

There doesn't seem to be any finish line in this race to the bottom. Big business worships at the altar of the "Free Market" which rewards those who, in effect, impoverish hardworking people to feed the insatiable appetite of the rich. This transfer of wealth to the rich from the poor and middle class is most evident in corporate America.

What can be done to deal with growing income inequality and close the astronomical divide between the billionaires and millionaires and the rest of America?

A maximum wage law.

A maximum wage law would limit the amount of compensation an employer could receive to a specified multiple of the wage earned by his or her lowest paid employees.

In other words, if federal law limited an employer's income to no more than 100 times the wage of his or her lowest paid workers, and, if, for example, those workers made $25,000 per year -- the employer would make no more than $2.5 million per year. The employer's compensation could not increase above that amount unless his or her lowest paid workers got an equivalent raise as well.

The idea is not unprecedented. In a time of massive domestic and economic distress, President Franklin Delano Roosevelt issued an executive order during World War II limiting corporate salaries to no more than $25,000 per year after taxes. The president believed that if middle class fathers, brothers, and sons were putting their lives on the line for just $60 per month, the rich should be required to make some sacrifice too.

FDR's maximum wage proposal was bold and brilliant. Believing that all citizens should help out with the mobilization effort, he refused to be bullied by the rich, and never lost sight of the fact that fair compensation and a thriving middle class are essential elements of a healthy economy -- particularly during a national emergency.

A maximum wage law would actually ensure that "a rising tide [would lift] all boats," and encourage competition while improving lives at every level of society.

The minimum wage certainly must be raised. It's also time to start a national discussion about creating a maximum wage law.

Lawrence J. Hanley

International President, Amalgamated Transit Union in DC

Member of the AFL-CIO's Executive Council

Huffpost, 03-08-2012

The Louisiana woman used to get by on her full-time, $11.60 per hour paycheck, but she's struggling now as a result of her store's decision to cut the hours of full-time workers and increase the hours of lower-paid, part-time workers. Many other Walmarts have done the same, helping America's largest employer emerge from two years of declining profits.

During the corporation's downturn Chief Executive Officer Michael Duke's total 2011 compensation was $18.7 million -- 725 times the wages of Walmart's average worker.

Walmart isn't the only company balancing its books on the backs of its workers, which is one reason why many corporations have turned the corner while more and more Americans hit hard by the recession are still out of work or working for minimum wage or close to it.

There is growing support for a bill in congress that would raise the minimum wage. The legislation would increase the wages of 30 million Americans and provide a much-needed boost for working families and our ailing economy.

While raising the minimum wage is a laudable goal, the widening income gap between the rich and the rest of us must be addressed if we are to salvage the bulwark of our economy -- the middle class.

America is becoming a country of "haves" and "have-nots." Most of the wealth generated by U.S. workers over the last 40 years has gone to the richest 1 percent of our nation, while the middle class has seen no real improvement in their buying power or standard-of-living. And things are getting worse for an increasing number of middle class families who are falling into poverty because of the Great Recession.

You don't have to be an economist to be alarmed by the financial chasm opening up between the rich and the rest of us.

The average CEO made 380 times the wage of the average American worker in 2011. In actual dollars, that comes to $34,053 for the worker, and $12.9 million for the CEO -- a wage disparity far greater than that of any other country.

The median individual wage in 2010 was just $26,364 -- which means that half of all workers made that much or less that year. Significantly, the average wage of all workers is going up because the incomes of the rich are going up; but median income is falling because of the continued erosion of the incomes of the middle class and working poor.

There doesn't seem to be any finish line in this race to the bottom. Big business worships at the altar of the "Free Market" which rewards those who, in effect, impoverish hardworking people to feed the insatiable appetite of the rich. This transfer of wealth to the rich from the poor and middle class is most evident in corporate America.

What can be done to deal with growing income inequality and close the astronomical divide between the billionaires and millionaires and the rest of America?

A maximum wage law.

A maximum wage law would limit the amount of compensation an employer could receive to a specified multiple of the wage earned by his or her lowest paid employees.

In other words, if federal law limited an employer's income to no more than 100 times the wage of his or her lowest paid workers, and, if, for example, those workers made $25,000 per year -- the employer would make no more than $2.5 million per year. The employer's compensation could not increase above that amount unless his or her lowest paid workers got an equivalent raise as well.

The idea is not unprecedented. In a time of massive domestic and economic distress, President Franklin Delano Roosevelt issued an executive order during World War II limiting corporate salaries to no more than $25,000 per year after taxes. The president believed that if middle class fathers, brothers, and sons were putting their lives on the line for just $60 per month, the rich should be required to make some sacrifice too.

FDR's maximum wage proposal was bold and brilliant. Believing that all citizens should help out with the mobilization effort, he refused to be bullied by the rich, and never lost sight of the fact that fair compensation and a thriving middle class are essential elements of a healthy economy -- particularly during a national emergency.

A maximum wage law would actually ensure that "a rising tide [would lift] all boats," and encourage competition while improving lives at every level of society.

The minimum wage certainly must be raised. It's also time to start a national discussion about creating a maximum wage law.

Lawrence J. Hanley

International President, Amalgamated Transit Union in DC

Member of the AFL-CIO's Executive Council

Huffpost, 03-08-2012

Tags :

etats-unis

Rédigé par Jean-Philippe Huelin le Samedi 8 Septembre 2012 à 14:57

|

Commentaires (0)

Revue de presse

Je vous conseille de lire cet article où l'on apprend l'influence de l'article de notre ami Sam Pizzigati sur l'équipe de François Hollande alors que la campagne du candidat socialiste manquait d'un "marqueur à gauche"

"C'est en découvrant la une du "Monde diplomatique" qu'Aquilino Morelle a le déclic. Un chercheur américain y développe l'idée d'instaurer un "salaire maximum" pendant du "salaire minimum" et rappelle que le président Roosevelt a pris la décision de taxer les hauts revenus pour juguler la Grande Dépression. Voilà l'idée ! Tout aussi politique qu'Aquilino Morelle, Manuel Valls y souscrit immédiatement. Pierre Moscovici n'est pas emballé. "On a d'abord évoqué une taxe à 90%, trop confiscatoire à mon avis, raconte l'actuel ministre de l'Economie. Je trouvais que la mesure n'était pas finalisée mais j'en comprenais et approuvais la nécessité politique."

Lire la totalité de l'article du Nouvel Obs ici

Lire la totalité de l'article du Nouvel Obs ici

Rédigé par Jean-Philippe Huelin le Samedi 8 Septembre 2012 à 14:37

|

Commentaires (0)

Revue de presse

Si, comme le proposent Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche, la hiérarchie des salaires était fixée de 1 à 20, que deviendraient les rémunérations de Carlos Ghosn de Renault, de Bernard Arnault de LVMH, de Christophe Viehbacher de Sanofi ? Enquête sur les futures feuilles de paie de ces messieurs…

Pour Carlos Ghosn, la chute est dure. Le PDG de Renault et Nissan a perçu l’an dernier la bagatelle de 4 379 104 euros au titre de ses rémunérations fixes, variables, de ses options sur les actions du groupe et autres avantages réservés aux hauts dirigeants. Cela représente 206 fois ce que touche un ouvrier de Renault au bas de l’échelle, au coefficient 165.

La Confédération européenne des syndicats propose que, dans toutes les entreprises, l’écart entre le plus bas et le plus haut salaire ne puisse dépasser 1 à 20. Dans le cas du patron de Renault, cela ramènerait sa rémunération à un peu plus de 425 000 euros par an. Le Front de gauche de son côté avance l’idée que, par le biais de la fiscalité, l’on puisse établir un revenu maximum fixé à 20 fois le revenu médian, soit aujourd’hui 360 000 euros par an. Adieu veau, vache, cochon, Fouquet’s,… !

Chez PSA Peugeot Citroën, compte tenu du recul des bénéfices du groupe passés de 1,2 milliard à 588 millions d’euros, le PDG, Philippe Varin, a eu le bon goût de se contenter de sa rémunération fixe annuelle de 1,3 million d’euros, renonçant à se faire verser quelques millions de plus au titre de ses rémunérations supplémentaires habituelles : rémunérations variables, exceptionnelles et autres versements en actions du groupe. Ce million et quelque d’euros de M. Varin lui a permis néanmoins de gagner l’an dernier 72 fois ce que perçoit un salarié français du groupe au bas de l’échelle.

La Confédération européenne des syndicats propose que, dans toutes les entreprises, l’écart entre le plus bas et le plus haut salaire ne puisse dépasser 1 à 20. Dans le cas du patron de Renault, cela ramènerait sa rémunération à un peu plus de 425 000 euros par an. Le Front de gauche de son côté avance l’idée que, par le biais de la fiscalité, l’on puisse établir un revenu maximum fixé à 20 fois le revenu médian, soit aujourd’hui 360 000 euros par an. Adieu veau, vache, cochon, Fouquet’s,… !

Chez PSA Peugeot Citroën, compte tenu du recul des bénéfices du groupe passés de 1,2 milliard à 588 millions d’euros, le PDG, Philippe Varin, a eu le bon goût de se contenter de sa rémunération fixe annuelle de 1,3 million d’euros, renonçant à se faire verser quelques millions de plus au titre de ses rémunérations supplémentaires habituelles : rémunérations variables, exceptionnelles et autres versements en actions du groupe. Ce million et quelque d’euros de M. Varin lui a permis néanmoins de gagner l’an dernier 72 fois ce que perçoit un salarié français du groupe au bas de l’échelle.

Rémunérations annuelles 2011 en euros des patrons du CAC 40

Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour faire un bilan de l’ensemble des rémunérations 2011 des patrons du CAC 40. L’an dernier, un cabinet spécialisé avait révélé qu’en cinq ans, elles avaient progressé de 34 %. Sans aucun doute, en 2011, la hausse aura été plus modeste. D’abord parce que l’affichage de ces gains astronomiques a profondément choqué l’opinion. En second lieu parce que les résultats de plusieurs grands groupes, notamment de certains établissements bancaires, ont baissé.

Le fanatisme de l’argent pour l’argent

Cependant, la morgue de plusieurs patrons flambeurs les a quand même poussés à appuyer sur le champignon. Ainsi, Bernard Arnault, première fortune d’Europe et proche du président candidat, Nicolas Sarkozy, a fait passer les rémunérations que lui verse le groupe Louis-Vuitton-Moët-Hennessy, dont il est le principal actionnaire, de 4 023 136 euros en 2010 à 4 546 863 euros en 2011, soit une hausse de 13 %. Les rémunérations de l’ensemble des membres du comité de direction et du conseil d’administration (où siège Bernadette Chirac) de LVMH sont passées de 103 à 120 millions d’euros entre 2010 et 2011, augmentant ainsi de 16,5 %.

Cette perte de sens au plus haut niveau de la hiérarchie des entreprises françaises, ce fanatisme de l’argent pour l’argent contribuent à l’enfoncement du pays, à son affaiblissement. C’est, effectivement, au nom de la rentabilité financière que les effectifs français de Renault sont passés de 42 918 en 2006 à 36 834 salariés à la fin 2011, que l’entreprise au losange est devenue, après les groupes pétroliers, la première source de déficit du commerce extérieur français.

Il y a plusieurs remèdes pour soigner cette folie financière. La fiscalité est une arme, mais pas la seule. Il faut surtout oxygéner la direction de ces groupes de telle façon que les salariés et les populations puissent dire leur mot, faire prévaloir les intérêts du peuple travailleur.

L'Humanité, 26 mars 2012

Le fanatisme de l’argent pour l’argent

Cependant, la morgue de plusieurs patrons flambeurs les a quand même poussés à appuyer sur le champignon. Ainsi, Bernard Arnault, première fortune d’Europe et proche du président candidat, Nicolas Sarkozy, a fait passer les rémunérations que lui verse le groupe Louis-Vuitton-Moët-Hennessy, dont il est le principal actionnaire, de 4 023 136 euros en 2010 à 4 546 863 euros en 2011, soit une hausse de 13 %. Les rémunérations de l’ensemble des membres du comité de direction et du conseil d’administration (où siège Bernadette Chirac) de LVMH sont passées de 103 à 120 millions d’euros entre 2010 et 2011, augmentant ainsi de 16,5 %.

Cette perte de sens au plus haut niveau de la hiérarchie des entreprises françaises, ce fanatisme de l’argent pour l’argent contribuent à l’enfoncement du pays, à son affaiblissement. C’est, effectivement, au nom de la rentabilité financière que les effectifs français de Renault sont passés de 42 918 en 2006 à 36 834 salariés à la fin 2011, que l’entreprise au losange est devenue, après les groupes pétroliers, la première source de déficit du commerce extérieur français.

Il y a plusieurs remèdes pour soigner cette folie financière. La fiscalité est une arme, mais pas la seule. Il faut surtout oxygéner la direction de ces groupes de telle façon que les salariés et les populations puissent dire leur mot, faire prévaloir les intérêts du peuple travailleur.

L'Humanité, 26 mars 2012

Rubriques

allemagne

altermondialisme

Andrew Simms

ariès

attac

Aubry

Ayrault

Belgique

besancenot

bonus

bronnec

caillé

Canada

chine

cinéma

CJD

classe de loisir

clerc

Commune

Coutrot

Daniel Cohen

décence

décroissance

dépenses somptuaires

députés

Duflot

écart

écologie

EELV

EMR

entreprises publiques

Etat

etats-unis

europe

Félix Adler

Fillon

fourchette

france

Front de gauche

gadrey

grands patrons

Harribey

hauts salaires

histoire

Hollande

houillon

Hue

huelin

Huey Long

Hulot

impôt confiscatoire

impôt progressif sur la conso

impôt sur le revenu

inégalités

INSEE

IR

IS

Joly

Kahn

Karima Delli

kempf

Lamberts

Landais

llense

marchais

maris

medef

Mélenchon

MoDem

Montebourg

morale

Morel Darleux

Moscovici

NPA

obama

Parlement européen

parti de gauche

Pater

pays-bas

pc

piketty

Pizzigati

Poulin-Litvak

propositions

proxinvest

PS

revenu universel

revue

riches

rma

Robert Franck

roosevelt

Royaume-Uni

Sarkozy

sondage

sport

star-system

suisse

ump

viveret

Liste de liens

Dernières notes

Archives

Revue de presse